На главную

СВОБОДА! СПРАВЕДЛИВОСТЬ! СОЛИДАРНОСТЬ!

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

11 мая 1925 года XII Всероссийским Съездом Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов в Конституцию РСФСР были внесены изменения [302], необходимые для приведения её в полное соответствие с Конституцией СССР. Сложившаяся система советской власти просуществовала до 1934 года, когда укрепившийся во внутрипартийной борьбе в статусе лидера ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин решил приступить к её реорганизации. Её итог был зафиксирован принятием 05 декабря 1936 года VIII Съездом Советов Союза ССР нового текста Конституции, которую с полным основанием можно называть Сталинской. По сути, был утвержден принципиально новый Основной закон страны, вводящий взамен классовой общенациональную систему государственного управления. Судите сами: Статья 135. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными. Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран каждый гражданин СССР, достигший 23 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности. Статья 136. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане участвуют в выборах на равных основаниях»[305, стр.17]. Как видим, в Конституции осталось лишь одно ограничение на участие в выборах для граждан признанных недееспособными (умалишенными). 2. Принципиальным отличием стало непосредственное, прямое участие всех граждан в выборах любого уровня органов власти, которое заменило существовавшую ранее многоэтапную пирамиду формирования коллегий выборщиков, так называемых, «съездов советов», которые в свою очередь избирали органы советской власти - Исполкомы соответствующего уровня: «Статья 139. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся, начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета СССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов»[305, стр.17]. Таким образом, органы государственной (советской) власти получили один из необходимых признаков признания их представительной властью граждан СССР. 3. Введение прямых выборов представителей в органы власти и определение конкретных сроков их полномочий (4 года для Верховного Совета и 2 года для нижестоящих Советов) с другой стороны позволило распространить и на них существовавшее в Конституции 1918 года только для местных Советов право отзыва депутатов: «Статья 142. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном законом порядке» [305, стр.18]. 4. Было устранено существовавшее в Конституции 1918 года дискриминационное деление населения на городское и сельское с пятикратной разницей по уровню представительства в системе формирования органов государственной власти. Теперь все избиратели напрямую избирали представителей в верховный орган власти от избирательных округов с равным числом в них граждан обладающих активным избирательным правом: «Статья 34. Совет Союза избирается гражданами СССР по избирательным округам по норме: один депутат на 300 тысяч населения[305, стр.5] 5. Обращает на себя важное изменение в отношении к труду, как основе жизнедеятельности человека. Сравним статью 18 Конституции РСФСР 1918 г.: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся, да не ест!» [295, стр.4]со статьей 118 Конституции 1936 года: «Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством» [305, стр.15]. Как видим, общество ориентировалось новым Основным законом на признание труда правом, а не обязанностью. При этом, в обязанность государства, наоборот, вменялось предоставлять гражданину рабочее место, на котором он мог бы это свое право реализовать с получением соответствующей оплаты. Мало того, новая Конституция допускала и возможность реализации этого своего права гражданином самостоятельно: Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда [305, стр.2]. При этом имущественное неравенство, возникающее за счет личных трудовых усилий, не только допускалось, но и прямо охранялось Конституцией: Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан - охраняются законом» [305, стр.2]. 6. Обращает также на себя внимание, отсутствие в новой Конституции положений Конституции 1918 года предоставлявшей политические права иностранцам, проживающим на территории СССР. Это можно трактовать как свидетельство отказа большевиков от доктрины мирового пролетарского государства и принятие к руководству концепции приоритета национальных интересов. 7. В новой Конституции получил развитие институт судебной власти. При этом предусмотрено непосредственное участие граждан в отправлении правосудия на всех уровнях: «Статья 103. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме случаев, специально предусмотренных законом» [305, стр.14]. Кроме этого, низовой уровень судебной системы формируется непосредственно гражданами: «Статья 109. Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района (города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на общих собраниях рабочих, служащих и крестьян по месту их работы или жительства, военнослужащих - по воинским частям сроком на два года» [305, стр.14]. Как видим, новая Конституция предусматривала действительно революционные изменения в общественно-политической системе СССР. Её положения отвечали самым передовым теоретическим представлениям о демократическом устройстве общества. На этом фоне явным диссонансом, как рудимент прежнего Основного закона пронизанного диктатурой одной партии, выглядит статья 126: «В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самодеятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных»[305, стр.16]. Как видим, ВКП(б) умудрилась сохранить в ней юридическую зацепку для претензий на доминирующее влияние в общественной жизни. Правда, с другой стороны, возможность ослабления влияния этих претензий была заложена в статье 141 Конституции: «Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам. Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами»[305, стр.18]. Об этом, собственно, прямо говорил сам Сталин: «5 марта 1936 г. «Правда» опубликовала запись беседы Сталина с председателем американского газетного объединения «Скриппс-Говардньюспейперс» Роем Говардом, в ходе которой американский журналист задал вопрос о том, насколько новая конституция, новая избирательная система может «изменить положение в СССР, поскольку на выборах по-прежнему будет выступать только одна партия». Отвечая Сталин сказал: «...Вас смущает, что на этих выборах будет выступать только одна партия. Вы не видите, какая может быть в этих условиях избирательная борьба. Очевидно, избирательные списки на выборах будет выставлять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные организации. А таких у нас сотни... Вам кажется, что не будет избирательной борьбы. Но она будет, и я предвижу весьма оживленную избирательную борьбу... Миллионы избирателей будут подходить к кандидатам, отбрасывая негодных, вычеркивая их из списков, выдвигая лучших и выставляя их кандидатуры. Да, избирательная борьба будет оживленной, она будет протекать вокруг множества острейших вопросов, главным образом вопросов практических, имеющих первостепенное значение для народа. Наша новая избирательная система подтянет все учреждения и организации, заставит их улучшить свою работу. Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти» [321, стр.3]. Можно, конечно, возразить, что эти слова предназначались для рекламы и создания за рубежом положительного образа нашей страны. Однако, и внутри страны Сталин высказывался не менее определенно. В отчетном докладе XVII съезду ВКП(б) ещё 26 января 1934 г . он не стеснялся в выражениях: «Бюрократизм и канцелярщина аппаратов управления, — провозгласил Сталин, — болтовня о «руководстве вообще» вместо живого и конкретного руководства, функциональное построение организаций и отсутствие личной ответственности, обезличка в работе и уравниловка в системе зарплаты, отсутствие систематической проверки исполнения, боязнь самокритики — вот где источники наших трудностей, вот где гнездятся теперь наши трудности». Резкую, но поначалу довольно общую мысль он уточнил: «Это люди с известными заслугами в прошлом, люди, ставшие вельможами, люди, которые считают, что партийные и советские законы писаны не для них, а для дураков… Как быть с такими работниками? Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом. Их надо смещать с понижением в должности и опубликовывать об этом в печати. Это необходимо для того, чтобы сбить спесь с этих зазнавшихся вельмож-бюрократов и поставить их на место. Это необходимо для того, чтобы укрепить партийную и советскую дисциплину» [322, стр.23,24]. Итак, идея коренного изменения Конституции страны, как инструмента повышения качества партийного и государственного управления, вызревала в условиях констатации И.В. Сталиным качественного вырождения партии в силу тормозящую задуманное движение вперед по линии ускоренного индустриального развития страны. Однако, легко сказать «Это люди с известными заслугами в прошлом, люди, ставшие вельможами, люди, которые считают, что партийные и советские законы писаны не для них, а для дураков… Как быть с такими работниками? Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом.», но как это сделать? Ведь «ставшие вельможами» заслуженные коммунисты, порой и с дореволюционным стажем, заняли практически все места в руководящих органах партии и приспособили установленную Конституцией 1918 года многоступенчатую систему формирования органов советской власти для полного подчинения их своей воле! И легко могли объединиться в случае явной угрозы их привилегированному положению. Ведь задуманную Сталиным реформу советской власти легко можно было представить как ревизионизм и отказ от ключевых завоеваний революции, закрепленных в первом разделе и всем тексте прежней Конституции! И ортодоксов-марксистов, желающих повернуть дело именно в этом направлении, в партии хватало. На любом пленуме ЦК могла быть предпринята попытка задействовать в борьбе с ним пункт 7 принятой по настоянию Ленина резолюции Х съезда РКП(б) «Об единстве партии». Вспомним его: «Чтобы осуществить строгую дисциплину внутри партии и добиться наибольшего единства при устранении всякой фракционности, съезд дает ЦК полномочие применять в случаях нарушения дисциплины или возрождения, или допущения фракционности все меры партийных взысканий вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, исключение из партии. Мера эта может быть применена лишь по постановлению 2/3 общего Собрания членов ЦК, кандидатов в ЦК и членов ЦКК.» [317, стр.6]. Преимущество И.В. Сталина состояло лишь в том, что он с группой единомышленников имел большинство в Политбюро и, соответственно, имел возможность использовать этот административный ресурс по определению повестки дня работы ЦК для аккуратного постепенного подведения его членов к необходимому решению. Поэтому процесс реализации его замысла по принятию новой Конституции растянулся на 2,5 года и сопровождался рядом вспомогательных процессов по опережающей нейтрализации противников в высших эшелонах партийной и советской власти. Официальный старт разработке новой Конституции был дан 10 мая 1934 года и сразу же столкнулся с активным противодействием: «Хотя 10 мая 1934 года на заседании Политбюро секретарю ЦИК СССР А.С. Енукидзе было поручено подготовить предложения о новом порядке выборов, он упорно тормозил разработку этого постановления (о противодействии Енукидзе сталинской конституционной реформе подробно рассказано в книге Юрия Жукова «Иной Сталин».) На первых порах Енукидзе старался затянуть вопрос о конституционных переменах. С трудом согласившись на «прямые» и «равные» выборы, Енукидзе так и не включил положение о «тайных» выборах в проект предложения, представленный лишь в начале 1935 года» [320, стр.4]. Проект постановления VII съезда Советов СССР с тезисами предполагаемого доклада об изменениях Конституции СССР А.С. Енукидзе направил членам Политбюро только 10 января 1935 года. Вопреки предложениям Сталина проект предполагал сохранение и в новой Конституции открытой формы голосования по выборам населением представителей в органы власти. Как видим, представитель высшего органа советской власти вступил в прямой конфликт с руководителем партии. В ответ 25 января И.В. Сталин предпринял меры по замене докладчика VII съезду Советов СССР, направив письмо членам и кандидатам в члены ПБ, а также Енукидзе и Жданову: «Рассылая записку Енукидзе, — отмечал Иосиф Виссарионович, — считаю нужным сделать следующие замечания. По-моему, дело с конституцией Союза ССР обстоит куда сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. В итоге предпринятых Сталиным мер на съезде Советов прозвучало два доклада: Енукидзе и Молотова. Отстаивая замену открытых выборов тайными, Вячеслав Михайлович Молотов отметил, что они «ударят со всей силой по бюрократическим элементам и будут для них полезной встряской»[321, стр.2]. Как видим, продвижение замысла Сталина о коренной реформе государственной власти было отнюдь не безоблачным. Пока эта реформа преподносилась в общем концептуальном виде принятие необходимых решений и на пленуме ЦК и на VII съезде Советов СССР в январе - феврале 1935 года не вызвало прямого противодействия партийной номенклатуры: «Пленум ЦК ВКП(б) принял решение внести от имени ЦК ВКП(б) на VII съезде Советов СССР предложение об изменении Конституции Союза ССР в направлении: а) дальнейшей демократизации избирательной системы в смысле замены не вполне равных выборов равными, многостепенных - прямыми, открытого голосования закрытым; б) уточнения социально-экономической основы Конституции в смысле приведения Конституции в соответствие со сложившимся соотношением классовых сил в СССР (создание новой, социалистической индустрии, разгром кулачества, победа колхозного строя, утверждение социалистической собственности как основы советского общества и т.п.). VII съезд Советов Союза ССР, проходивший с 29 января по 6 февраля 1935 г., принял постановление, полностью одобрившее предложение ЦК ВКП(б), и поручил ЦИК избрать Конституционную комиссию, а ближайшие выборы в органы Советской власти провести на основе новой избирательной системы. В соответствии с решением съезда ЦИК СССР создал Конституционную комиссию под председательством И.В. Сталина. Были созданы также 12 подкомиссий: по общим вопросам, экономическая, финансовая, правовая, по избирательной системе, судебных органов, центральных и местных органов власти, народного образования, труда, обороны, внешних дел и редакционная, состоявшая из председателей подкомиссий» [320, стр.9]. Никто из её представителей, опасаясь попасть под действие пресловутой резолюции «Об единстве партии» не рискнул открыто выступить против линии официально поддержанной Политбюро. Тем не менее, последнее во главе со Сталиным решило для дополнительного психологического давления представить проводимую реформу как общенародное дело: «К марту 1936 года работа над текстом была в основном завершена. В апреле был выработан «черновой набросок» Конституции СССР. Он в свою очередь был переработан в «Предварительный проект Конституции СССР», который 15 мая 1936 года был принят конституционной комиссией. Затем проект был одобрен июньским (1936 г.) пленумом ЦК ВКП(б), а 11 июня — Президиумом ЦИК СССР, который распорядился опубликовать его» [320, стр.2]. Пленуму ЦК нечего было противопоставить идее вынести проект Конституции на общенародное обсуждение: «Проект Конституции СССР был опубликован во всех газетах страны, передан по радио, издан отдельными брошюрами на 100 языках народов СССР тиражом свыше 70 миллионов экземпляров. О размахе всенародного обсуждения проекта свидетельствуют следующие данные: он был обсуждён на 450 тысячах собраний и 160 тысячах пленумов Советов и их исполкомов, заседаний секций и депутатских групп; в этих собраниях и заседаниях приняли участие свыше 50 миллионов человек (55% взрослого населения страны); в ходе обсуждения было внесено около двух миллионов поправок, дополнений и предложений к проекту. Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что обсуждение проекта не носило формального характера» [320, стр.2]. Дополнительной страховкой от попыток партийно-советской бюрократии выхолостить замысел конституционной реформы было изменение первоначального плана принятия новой Конституции. Предполагавшееся в письме от 25 января 1936 года поручение сессии ЦИК СССР принять изменения в Конституцию было заменено решением о созыве для этой цели чрезвычайного Съезда Советов. Расчет был явно на то, что выбор представителей на него в ходе общенародного обсуждения повысит шансы получить состав делегатов лично мотивированный в принятии нового Основного закона. Судя по всему, замысел этот сработал. 25 ноября 1936 года развернутым докладом Сталина как председателя Конституционной комиссии открылся VIII чрезвычайный съезд Советов СССР. Съезд был явно настроен на конструктивную работу: «В прениях по докладу И.В. Сталина выступили 56 делегатов. Для выработки окончательного текста Конституции с учетом внесенных поправок и дополнений съезд избрал Редакционную комиссию в количестве 220 человек. Комиссия внесла ряд изменений в первоначальный текст проекта. Всего было принято 47 поправок и дополнений к проекту, которые касались более 30 статей. Были приняты важные дополнения, касающиеся Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Устанавливались прямые выборы в Совет Национальностей, уравнивалось число депутатов Совета Союза и Совета Национальностей. Эти дополнения способствовали дальнейшей демократизации формирования высшего представительного органа страны, еще больше подчеркивали равноправие обеих палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Идя навстречу предложениям трудящихся, ст. 8 проекта была дополнена положением о том, что земля закреплялась за колхозами не только в бессрочное, но и в бесплатное пользование. Статья 10 была дополнена положением о праве наследования личной собственности граждан. В ст. 35 была внесена поправка о том, что депутаты Совета Национальностей избираются не только по союзным, автономным республикам, автономным областям, но и по национальным округам»[320, стр.8]. «5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР постатейным голосованием, а затем в целом единогласно утвердил проект Конституции СССР. День принятия Конституции - 5 декабря - был объявлен всенародным праздником. Съезд также принял решение провести ближайшие выборы советских органов по новой избирательной системе»[320, стр.9]. Казалось, Сталин и его сторонники одержали безоговорочную победу. Все задуманные и инициированные им изменения были юридически закреплены в новом Основном законе страны. Для резкого повышения качества государственного и хозяйственного управления, ради чего, собственно, и была задумана столь масштабная реорганизация, оставалось конвертировать заложенный в новой Конституции правовой потенциал в избрание качественно новых органов советской власти. Средством для этого замышлялись непременно конкурентные выборы с всенародной независимой оценкой кандидатов во власть: «Народ проверяет руководителей страны во время выборов в органы власти Советского Союза путём всеобщего, равного, прямого и тайного голосования».(из доклада И.В. Сталина 3 марта 1937 г. на Пленуме ЦК ВКП(б)) [320, стр.7]. Иными словами, закрепленную в Конституции концепцию избрания органов власти предстояло развить в конкретные положения нового избирательного закона и материализовать проведением по нему первых выборов новой власти в соответствии с принятой Конституцией. Вот на этом этапе, как мы можем судить спустя 85 лет, замысел Иосифа Виссарионовича Сталина потерпел сокрушительное поражение от партийной номенклатуры, не пожелавшей отказываться от ставшего привычным положения нового господствующего класса и связанных с этим приятных бытовых преимуществ. Вначале процесс разработки нового избирательного закона развивался внешне успешно. На пленуме ЦК 27 июня 1937 года доклад Якова Аркадьевича Яковлева от имени Комиссии по подготовке проекта избирательного закона не оставил никаких сомнений в намерении Политбюро довести намеченную реформу государственной власти до конца: «Конституция СССР предоставляет каждой общественной организации и обществу трудящихся право выставлять кандидатов в Верховный Совет СССР… Эта статья имеет огромное значение, она внесена по предложению товарища Сталина. Ее цель — развить, расширить демократию… Эта статья обеспечивает подлинный демократизм на выборах в советы. На окружные избирательные комиссии возлагается обязанность зарегистрировать и внести в избирательный бюллетень по соответствующему округу всех без исключения кандидатов в Верховный Совет СССР, которые выставлены общественными организациями и обществами трудящихся … Отказ окружных по выборам.., комиссий в регистрации кандидата в депутаты может быть обжалован в двухдневный срок в Центральную избирательную комиссию, решение которой является окончательным. К кандидатам в депутаты не предъявляется никаких особых требований, кроме предъявляемых к любому избирателю… От общественных организаций, выставивших кандидатов, требуется лишь, чтобы они были зарегистрированы в установленном законом порядке и представили протокол собрания или заседания, выдвинувших кандидата, по установленной форме в избирательную комиссию»[322, стр.220]. «Цель — обеспечить точное волеизъявление трудящихся — предусматривает установленное «Положением о выборах в Верховный Совет СССР» право, согласно которому избранным считается только кандидат, получивший абсолютное большинство голосов. Если ни один из кандидатов на выборах не получит абсолютного большинства голосов, то обязательно (не позднее, чем в двухнедельный срок) перебаллотировка двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов»[322, стр.221]. "Партгруппы в советах и в особенности в исполкомах советов зачастую превратились в органы, подменяющие работу советов, в органы, кои всё решают, а советам остается лишь проштамповать заранее заготовленное решение… Вывод отсюда: необходимо будет войти на очередной съезд партии с предложением об отмене пункта устава ВКП(б) об организации партгрупп в составе советов и их исполнительных комитетов с тем, чтобы все вопросы работы советов как в части хозяйственного, культурного и политического руководства, так и в части назначения людей обсуждались и решались непосредственно советами и их исполкомами без возложения на коммунистов обязанности голосовать в порядке партдисциплины за то или иное решение через партгруппы, не являющиеся выборными партийными органами»[322, стр.222]. В русле последнего тезиса знаково прозвучало выступление Председателя СНК Вячеслава Михайловича Молотова: «Конечно, надо понять, товарищи, что наши старые критерии старых партийцев теперь во многих отношениях недостаточны. Товарищ Сталин за последнее время несколько раз всем нам говорил о том, что наши старые оценки людей теперь совершенно недостаточны. Имеет дореволюционный партийный стаж, потом он имеет хорошее качество, что он участвовал в Октябрьской революции, имел заслуги в гражданской войне, потом он неплохо дрался против троцкистов и против правых. Все это надо понять и учесть как важный элемент в оценке человека. Но это недостаточно. В данное время от нас, от тех людей, которые являются представителями партии на любом участке работы, требуется, чтобы в духе тех требований партии, которые она теперь представляет в борьбе с недостатками работы в советах и с недостатками в подборе людей, требуется, чтобы руководители находили известный подход к этим людям и умели на места устаревшего хламья, обюрократившейся или очиновничейся группы работников выдвигать новых людей. Нам надо теперь добиться того, чтобы мы теперь выдвинули такие кадры людей в советы, высшие и местные органы советов, которые в соответствии с основными требованиями теперешнего момента твердо, последовательно, разумно, со знанием дела будут проводить политику партии на своем месте» [322, стр.224]. И уж совсем неожиданным было содержание заключительного выступления Сталина: «В самом конце прений, когда речь зашла о поиске наиболее беспристрастной формы подсчета голосов, Иосиф Виссарионович заметил, что на Западе, благодаря многопартийности, такой проблемы нет. И вслед за тем внезапно бросил в зал весьма странную для подобного собрания фразу: «У нас различных партий нет. К счастью или к несчастью у нас одна партия». Он предложил поэтому, но лишь как временную меру, использовать для беспристрастного контроля за выборами представителей все тех же существующих общественных организаций, а не ВКП(б), как можно было бы ожидать от секретаря ЦК» [322, стр.224]. Как видим, замыслы реформаторов распространялись не только на повышение качества избираемых в органы власти за счет конкуренции на стадии выборов, но и на высвобождение органов советской власти от навязчивого всеобщего контроля со стороны партии! 9 июля 1937 г. сессия ЦИК СССР единогласно утвердила избирательный закон, дав тем самым правовую основу началу кампании по выборам в Верховный Совет СССР в соответствии с новой Конституцией. Доклад на сессии Я.А. Яковлева вновь не оставил сомнений в том, что Политбюро по-прежнему было намерено провести выборы на состязательной, конкурентной основе: «Советская демократия, — подчеркнул Яковлев, — не только не боится народа, не только не отделяет себя от народа, но обращается к массам трудящихся, предлагая трудящимся выставлять своих кандидатов на заводах, фабриках, в колхозах, совхозах… Неуклонное осуществление Сталинской конституции и избирательного закона, несомненно, обеспечит на основе критики недостатков работы советов и выдвижения в советы новых людей улучшение работы советов снизу доверху» [322, стр.230]. Внешне подготовка к выборам протекала спокойно и комиссия под руководством Я.А. Яковлева подготовила все необходимые проекты документов для проведения их в условиях выдвижения нескольких кандидатов на одно место в Верховном Совете. Намеченному на 10 октября пленуму ЦК ВКП СССР оставалось, вроде бы, чисто техническое решение окончательно назначить дату проведения первых выборов по новой Конституции. Но традиционно предшествующее пленуму заседание Политбюро продемонстрировало полную несостоятельность созданного с подачи Н.С. Хрущева мифа о диктаторском стиле управления Сталина. В итоге двухдневных споров был согласован для вынесения на пленум ЦК проект постановления, полностью перечеркнувший его замысел о проведении мирной кадровой революции с целью отстранения от власти партийной бюрократии путем свободных конкурентных выборов на основе новой Конституции. Якобы кровожадный тиран, каким нам стараются представить Иосифа Виссарионовича Сталина последователи Хрущевских «разоблачений», оказывается, не смог найти «аргументы», чтобы принудить пятерых из девяти членов Политбюро поставить окончательную точку в тщательно готовившемся 2,5 года процессе оздоровления технологии избрания высшего органа государственной власти! Длительность заседания (4 часа - 10.10.37 и 2,5 часа - 11.10.37) можно считать свидетельством упорной борьбы, но фактом является то, что Сталин не смог отстоять свой замысел и потерпел полное поражение. А как еще можно понимать содержание проекта постановления, вынесенного в итоге Политбюро на пленум? Второй его пункт полностью запрещал даже думать об альтернативности: «Партийные организации обязаны выступать при выдвижении кандидатов в депутаты не отдельно от беспартийных, а сговориться с беспартийными об общем кандидате, имея в виду, что главное в избирательной кампании — не отделяться от беспартийных. Отдельное от беспартийных выступление коммунистических организаций со своими кандидатами только оттолкнуло и отделило бы беспартийных от коммунистов, побудило бы их к выставлению конкурирующих кандидатов и разбило голоса, что на руку только врагам трудящихся»[322, стр.255]. Ну и ни о какой самостоятельности и тем более самодеятельности в организации выборов не могли и помыслить органы формальной советской власти в свете содержания первого и пятого пунктов: «ЦК нацкомпартий, крайкомы и обкомы обязаны тщательно проверить для утверждения ЦИКами союзных и автономных республик, краевыми и областными исполкомами состав республиканских и окружных избирательных комиссий»[322, стр.255]. «Поскольку успех выборов решает политическая и организационная работа по избирательным участкам, работа по избирательной кампании должна быть возложена на все райкомы ВКП(б)… На все районные партийные организации возлагается одинаковая ответственность за ход избирательной кампании». [322, стр.256]. Итак, в течение 24 часов (18 часов 10.10 начало заседания, 18 часов 11.10 его окончание) Политбюро без объяснения причин развернуло возглавляемую партию на 180 градусов с курса на демократизацию управления страной к продолжению его на началах партийной диктатуры. Прежде чем попытаться смоделировать вариант ответа на естественно напрашивающийся вопрос: «ПОЧЕМУ?», отметим важнейшую деталь. Итак, оказывается, под внешне единодушным протокольным одобрением намеченной И.В. Сталиным реформы в верхах ВКП СССР бурлили «шекспировские страсти»? По существу, 10 - 11 октября 1937 года Политбюро прямо продемонстрировало отсутствие, якобы диктаторской, власти Сталина, зафиксировав крупнейшее его политическое поражение внутри руководящего органа собственной партии. Кто из 9 членов Политбюро (Андреев, Ворошилов, Каганович, Калинин, Косиор, Микоян, Молотов, Сталин, Чубарь) переметнулся в последний момент в лагерь противников лелеемой им два года масштабной реформы государственной системы, обеспечив торжество партийной номенклатуры, гадать не будем. А вот то, что немедленным следствием этого поражения стал арест уже на следующий день (12 октября) по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации одного из влиятельных соратников Сталина и фактически главного разработчика затеянной им реформы государственной власти, члена ЦК ВКП СССР Якова Аркадьевича Яковлева (расстрелян 29 июля 1938 года) - это знаковый факт! И ещё - факт, что в тот же день 12 октября 1937 г. пленум ЦК повысил до кандидата в члены Политбюро статус Николая Ивановича Ежова, присутствовавшего на памятном заседании и без того имевшего серьезное влияние в партии (член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1934—1939), секретарь ЦК ВКП(б) (1935—1939), Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) (1935—1939), Народный комиссар внутренних дел СССР (1936—1938), генеральный комиссар госбезопасности (с 28.01.1937 года) [325]. Логически увязать все три факта позволяет простая версия. Поскольку в повестке дня заседания Политбюро главным был вопрос уточнения и согласования последних мелких деталей перед официальным стартом выборов в Верховный Совет по уже принятому новому избирательному закону логично предположить, что участие в нем Н.И. Ежова с учетом всех его должностей предусматривало заслушивание дежурной информации о положении в стране накануне выборов. И, вероятно, именно эта информация привела сначала к, видимо, жаркой дискуссии, а затем и к отсрочке на сутки начала работы пленума ЦК в связи с необходимостью выработки и согласования нового проекта решения в соответствии с резким изменением позиции Политбюро. В свете разгара шпиономании охватившей к этому времени всю страну нетрудно предугадать, что, почти наверняка, доклад Ежова должен был быть посвящен активизации классово чуждых элементов, проискам вредителей и шпионов с целью использования ими открывающихся новым избирательным законом возможностей для легального перехвата власти. Само по себе это не могло кардинально повлиять на позицию членов Политбюро. Однако, арест на следующий день Я.А. Яковлева наводит на мысль, что на этот раз «изюминкой» доклада могла стать шокирующая информация о следе в показаниях уже задержанных «врагов народа» ведущем напрямую в аппарат Политбюро и наличии заговора с целью изменить политический строй СССР с отстранением партии от государственной власти. Поскольку по отношению к действовавшей на тот момент официальной программе ВКП СССР подобное предположение о целях И.В. Сталина и его ближайших соратников (назовем их группой Сталина) было недалеко от истины, часть членов Политбюро вполне могла запаниковать, почувствовав как закачались под ними кресла, под угрозой открытого поднятия этого вопроса на уже фактически собранном пленуме ЦК. Ведь они прекрасно понимали, что среди его участников имеется достаточно как готовых воспользоваться удобным предлогом для повышения своего властного положения в партийной иерархии, так и старых большевиков, слепо хранивших верность традиционным идейным постулатам их «революционной юности», искренне считающих проводимую реформу изменой «ленинским принципам» и «теории марксизма». Пресловутая резолюция Х съезда большевиков «Об единстве партии», которая до тех пор успешно обеспечивала единогласное прохождение решений Политбюро на всех этапах уже более 3 лет аккуратно и последовательно готовившейся политической реформы, вполне могла обернуться на пленуме против самих её инициаторов, разом похоронив все результаты их усилий. Достаточно было после открытия пленума группе «смельчаков» из членов ЦК поднять вопрос о прямой ответственности Политбюро за раскрытый в его аппарате бдительным Ежовым заговор, чтобы к концу его заседания часть членов Политбюро из вершителей судьбы страны стали бывшими членами партии, обвиняемыми по статьям предусматривающим высшую меру наказания… Это не более чем версия причины драматического разворота Политбюро на заседании 10 октября 1937 года, но она логически увязывает известные нам события тех дней. Под угрозой назревшего «бунта на корабле» руководящий орган партии принял вынужденное решение, сохранив в неприкосновенности всеобъемлющий партийный контроль за формированием и, соответственно, последующей деятельностью новых органов советской власти, пожертвовать конечной целью реформы по качественному обновлению системы государственного управлении. При этом была сохранена правовая основа в виде новой Конституции и избирательного закона для возможности возврата к этой задаче по мере создания благоприятной ситуации и для сохранения самой возможности создания её отведен удар от персонального состава Политбюро. Правда, пришлось принести в жертву Я.А. Яковлева и часть сотрудников его группы, а в виде своеобразной «взятки» принять решение о рекомендации пленуму повысить статус Н.И. Ежова до кандидата в члены Политбюро. Ещё раз подчеркнем, по известным фактам нами реконструирована лишь версия, логически объясняющая причину внезапного резкого (на 180 градусов) разворота политики Политбюро. Но сам факт этого необъяснимого разворота не вызывает сомнений и означает он крупнейшее политическое поражение И.В. Сталина, свидетельствующее, что усиленно навязываемая нам современными официальными историографами точка зрения об его всесилии и нечеловеческой жестокости в борьбе с политическими противниками является не более чем мифом, призванным скрыть реальную историю. Можно было бы ограничиться отсылкой к извечной народной мудрости: «громче всех кричит, - держите вора!, - сам вор». Но мы попытаемся самостоятельно представить себе атмосферу общественной жизни, в которой жили и творили политики того далекого от нас прошлого. Как мы уже знаем, после того, как большевики к концу 1920 года смогли удержать захваченную власть, одержав верх в противостоянии с белым движением, в рядах РКП(б) развернулась дискуссия о дальнейшем использовании своего положения для построения социализма и коммунизма. Теоретиков, каждый со своим рецептом, хватало… Но бесспорному лидеру РКП(б) Владимиру Ильичу Ленину не нужна был партия - дискуссионный клуб. Ему нужен был исполнительный механизм послушный его воле. Поэтому спорам он положил конец, внеся на Х съезд проект резолюции «Об единстве партии» и настояв на её принятии (подробно мы уже рассмотрели на стр. ?????). С той поры дискуссии в партии не выходили за рамки Политбюро, которое стало по существу «Директорией» осуществляющей методами диктатуры управление и партией и страной. Однако пресловутая резолюция «Об единстве партии», запретив под угрозой внутрипартийных репрессий членам партии, вплоть до членов ЦК и, даже, Политбюро, публично выражать и отстаивать свое мнение, не могла помешать его иметь. Она загнала внутрипартийную политическую жизнь, можно сказать, в подполье. При запрете открытой агитации за свои взгляды единственным средством в их реализации оставались иезуитские интриги в продвижении по партийной иерархии с конечной целью достижения статуса члена Политбюро. Но и этого было мало. Необходимо было умудриться к этому моменту помочь пробиться в Политбюро и числу единомышленников способных составить в нем устойчивое большинство. Только это соотношение открывало путь к использованию партии для воплощения в жизнь своих истинных, казавшихся неоспоримо самыми верными, взглядов. Иными словами, неосмотрительно навязанная Лениным резолюция «Об единстве партии» быстро превратила его детище в, образно говоря, «банку с пауками», в которой наиболее активные, считающие себя гениями, в стремлении в высшее руководство «пожирали» менее ловких и изворотливых. Тем более, что предыдущие годы гражданской войны сформировали к их услугам универсальный революционный метод устранения со своего пути политических оппонентов объявлением их врагами своих светлых замыслов, т.е. революции, и скорой расправой по законам революционного правосознания. Обоснование расстрела вчерашних товарищей по партии одной лишь подпольной фракционной деятельностью внутри неё выглядело мелковато, поэтому вполне закономерно для убедительности в ход шли обвинения во вредительстве, заговорах против советской власти и терроризме, а затем и в шпионаже. Тем более, что это давало возможность официально привлекать к решению вопросов внутрипартийной подпольной идеологической борьбы, пришедшей на смену открытой фракционной деятельности, возможности репрессивного государственного аппарата. И всё это на фоне идейного шатания среди наиболее грамотных, активных рядовых коммунистов, разрывающихся в своем мировоззрении между житейски вполне понятным, прагматичным и логичным предложением строить сначала социализм в своей стране и для себя (патриоты - изоляционисты) и прежними теоретическими грёзами о всемирном пожаре мировой революции (интернационалисты, а на современный лад - глобалисты). Все эти Факторы внесли свою лепту в превращение РКП(б) - ВКП(б) в бурлящий котел взаимных обвинений, по которому периодически прокатывались волны массовых партийных чисток, а также публичных и закрытых судебных процессов, отражающих яростную борьбу в руководстве партии за право определять её генеральную линию. Эти процессы особенно активизировались после ухода по болезни от дел В.И. Ленина и последующей его смерти в 1924 году. Нельзя исключать также, что, по крайней мере, часть арестованных, сознавая свою обреченность, могла прибегать к изощренной форме мести и в своих показаниях сознательно оговаривали носителей противоположных взглядов, давая тем самым повод следователям к зарождению новой волны репрессий уже против их политических оппонентов, поглощавшей по мере нарастания и их непосредственных обидчиков. Во всяком случае, это допущение логично объясняет периодичность попадания под каток внутрипартийных репрессий то сторонников Сталина, то его противников. Что касается захватываемых этим процессом беспартийных масс, никак не причастных к внутрипартийным «разборкам», то их судьба исчерпывающе определяется народной мудростью: «паны дерутся, а у холопов чубы трещат!!!». Такова была общая атмосфера политической жизни в СССР в десятилетие предшествовавшее началу попытки реформы через принятие Конституции 1936 года. Убежденные коммунисты яростно обвиняли и ставили к расстрельной стенке не менее истовых, бескомпромиссных коммунистов. И всё это во имя одной и той же привлекательной идеи построения светлого коммунистического общества. Показательно в этом отношении последнее слово на судебном процессе в 1940 году бывшего Председателя Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС и по совместительству Наркома внутренних дел Н.И. Ежова: «На предварительном следствии я говорил, что я не шпион, я не террорист, но мне не верили и применили ко мне сильнейшие избиения. Я в течение двадцати пяти лет своей партийной жизни честно боролся с врагами и уничтожал врагов. У меня есть и такие преступления, за которые меня можно и расстрелять, и я о них скажу после, но тех преступлений, которые мне вменёны обвинительным заключением по моему делу, я не совершал и в них не повинен… Я не отрицаю, что пьянствовал, но я работал как вол… Если бы я хотел произвести террористический акт над кем-либо из членов правительства, я для этой цели никого бы не вербовал, а, используя технику, совершил бы в любой момент это гнусное дело…» [325, стр.9]. Кстати, по утверждению генерала КГБ Судоплатова, когда Николая Ивановича Ежова вели на расстрел, он пел «Интернационал» [325, стр.9]. Этот факт позволяет предполагать в нем сторонника интернационалистов и оценивать под соответствующим углом зрения его роль в разрушении замысла Сталина на заседании Политбюро 10.10.1937 года. Теперь мы представляем, в каких условиях шла ожесточенная борьба за контроль над руководством партии (Политбюро) после смерти В.И. Ленина, как средством проведения в жизнь именно своих мировоззренческих установок. Лидером патриотов - изоляционистов она выдвинула Сталина, а во главе интернационалистов по инерции оставался Троцкий. Ангелов в этой борьбе не было. Все были демонами, готовыми для достижения цели на любые, в нашем теперешнем понимании, преступления. Оговорка «в нашем теперешнем понимании» не случайна. Мораль поколений впитавших чудовищную жестокость и бескомпромиссность братоубийственной гражданской войны имела совсем другую по сравнению с нами шкалу жизненных ценностей. Поэтому не будем пытаться выступать судьями давно минувших дней, а просто констатируем, что по итогам XVII съезда ВКП(б) было избрано Политбюро ЦК ВКП(б) в составе: «А. А. Андреев, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, М. И. Калинин, С. М. Киров, С. В. Косиор, В. В. Куйбышев, В. М. Молотов, Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин» [324, стр.1]. Из 10 его членов 9 являлись сторонниками И.В. Сталина, что позволило уже в мае 1934 года уверенно принять решение о начале масштабной реформы всей государственной системы СССР. Как мы уже знаем, основными её составляющими были намечены: Причем, главным в этом перечне было, безусловно, повышение качества государственного управления. Ведь, по крайней мере, для шести из десяти членов этого состава Политбюро, непосредственно занятых организацией экономического развития страны, не могла быть секретом относительная неудача в выполнении задач поставленных в первом пятилетнем плане развития народного хозяйства (1928-1933 гг.): «Темпы развития индустрии упали с 23,7% в 1928-1929 гг. до 5% в 1933 г., а нехватка средств привела к прекращению ассигнований 613 из 1659 основных строящихся объектов тяжелой промышленности. Была провалена программа развития черной металлургии: вместо предусмотренных пятилетним планом ввода 60 доменных печей в строй вошло 32, из предусмотренных к пуску 57 прокатных станов фактически введено в эксплуатацию 13, из намеченных планом пуска 70 мартеновских печей - 38.» [323, стр.3]. Как мы убедились в ходе нашего исследования-расследования, в итоге Сталину и поддерживавшим его сторонникам первоочередного укрепления и развития СССР (патриотам-изоляционистам) удалось решить лишь первую из трех поставленных ими и отмеченных нами задач. Что касается второй и третьей, Сталин и его сторонники вынуждены были капитулировать, оставив за партийной бюрократией (номенклатурой), как и прежде, полный контроль за процессом формирования органов государственной власти и, соответственно, полную подчиненность их своей воле. Резонно напрашивается вопрос: перед кем же капитулировал Сталин? Ведь, если реформаторы все три года откровенно опирались на Политбюро, у их противников организующего центра не было. Да и не могло быть по причине угрозы немедленного применения уже известной нам резолюции «Об единстве партии». Зато у каждого из них было личное понимание целей, ради которых была совершена революция. И это понимание, особенно у большевиков с дореволюционным стажем, в корне могло отличаться от целей реформы объявленной Политбюро по инициативе Сталина. В системе идеологических координат времен их молодости совершалась контрреволюция относительно переворота совершенного большевиками в 1917 году. И определенная логика в этой позиции была. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить принципы формирования государственной власти, заложенные в Конституции 1936 года с проектом, внесенным на рассмотрение Учредительного Собрания разогнанного большевикам 6 января 1918 года. Этот внутренний идеологический дискомфорт дополнялся общим пониманием неотвратимо надвигающейся в виде альтернативности выборов угрозы личному всевластию на возглавляемой территории вместе с приятным приложением к партийной должности в виде материального комфорта. На формальном уровне сопротивление реформе государственного управления никак не проявлялось. Повинуясь партийной дисциплине все проекты решений, одобренные Политбюро принимались единодушно и практически без обсуждения, как на пленумах ЦК, так и на сессиях ЦИК. Сопротивление в силу рассмотренных нами побудительных мотивов проявлялось поведением на индивидуальном уровне и прежде всего в ставшей привычной «охоте на ведьм»: устранении политических оппонентов обвинением во вредительстве, принадлежности к запрещенным идейным течениям, терроризме и даже шпионаже. Потери в этой закулисной войне были с обеих сторон. В частности, нельзя не обратить внимания на безвременную кончину трех членов Политбюро состава давшего старт разработке Сталинской Конституции Ведь все трое принадлежали явно к сторонникам задуманных преобразований. Если убийство С.М. Кирова 1 декабря 1934 года на бытовой почве стало следствием, как минимум, преступного бездействия органов НКВД, то причиной скоропостижной смерти Валериана Владимировича Куйбышева 25 января 1935 года официально была признана остановка сердца. Наконец, 18 февраля 1937 года без видимых причин по официальной версии совершил самоубийство один из близких друзей Сталина Григорий Константинович Орджоникидзе. Разбираться в слухах и версиях ухода из жизни этих трех политических деятелей не будем. Ограничимся констатацией факта, что все они привели к изменению состава Политбюро к осени 1937 года, отнюдь не в пользу И.В. Сталина. В этих условиях партийной номенклатуре ВКП(б) предстояло 11октября 1937 года на пленуме ЦК своими руками утвердить день прохождения своего рода «чистилища» на всенародных альтернативных выборах. Дальше отступать в надежде отсидеться и переждать угрозу реформаторских инициатив, исходящих из Политбюро, было некуда. По аналогии с безобидными, спасающимися в обычных условиях бегством, травоядными, способными перейти в отчаянную атаку на загнавшего их в угол хищника и даже одержать победу у членов ЦК вполне мог пробудиться коллективный инстинкт защиты своих индивидуальных интересов перевешивающий гипнотический страх перед пресловутым седьмым пунктом резолюции «Об единстве партии». Тем более, что она инициативу в применении репрессий отдавала на откуп именно ЦК, а не Политбюро! В этом случае мог вполне спонтанно появиться выразитель коллективного интереса, способный поднять «знамя бунта на корабле». Выступал Николай Иванович Ежов на заседании Политбюро 10 октября 1937 года в роли такого лидера что вполне вероятно с учетом его персональной роли в организации кампании массового террора августа - ноября 1937 года именно в период подготовки первых выборов в Верховный Совет или информатора-доносчика о созревшем и готовом спонтанно «взорваться» на пленуме ЦК «бунте» мы уже вряд ли узнаем. Можно считать лишь фактом то, что его информация вынудила Политбюро срочно капитулировать перед партийной номенклатурой, впервые проявившей себя силой, осознавшей свой классовый интерес. Выборы в первый состав Верховного Совета были назначены на 12 декабря 1937 года по новому избирательному закону, но это никак не повлияло на качественный состав органа верховной власти Союза ССР. Его, по-прежнему, определяла не свободная воля народа, а разнарядки партийной бюрократии ВКП(б). Да, выдвижение кандидатов оформлялось на собраниях трудовых коллективов и общественных организаций. Вот только фамилии выдвигаемых проходили предварительный строгий отбор в партийных органах. В результате в каждом избирательном округе оставался лишь один (!) кандидат. Вся эта бутафория была пышно названа «блоком коммунистов и беспартийных». Соответственно, у нас нет оснований считать избранный орган формально высшей государственной власти представительным. В СССР продолжал функционировать в изощренной форме режим партийной диктатуры. Правда, теперь под прикрытием «фигового листка» образцово демократической сталинской Конституции. В период начавшейся 22 июня 1941 г. Великой Отечественной войны по вполне понятным причинам нашему государству было не до организации очередных выборов и поэтому первый состав Верховного Совета осуществлял свои полномочия не 4, как предусмотрено Конституцией, а 8 лет. Следующие выборы прошли только 10 февраля 1946 года. К этому времени о проведении их на альтернативной основе никто не вспоминал. Так они и продолжали исправно выполнять роль ширмы, прикрывающей управление страной в режиме партийной диктатуры вплоть до смерти И.В. Сталина, которая положила конец его следующей попытке реорганизовать роль партии в управлении страной. ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ

295 - Конституция РСФСР (10-06-1918)

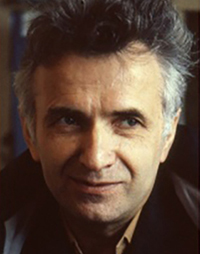

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ P.S. Фотография Оболенского А.М. из архива Олега Ласточкина |